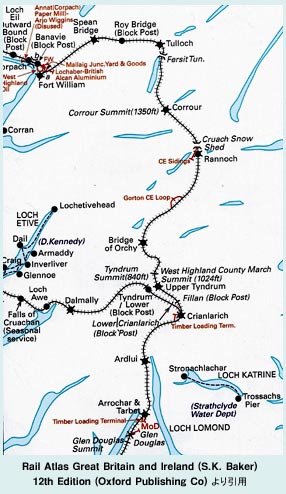

欧州ローカル列車の旅 > 2013年 > イギリス > グラスゴー〜マレーグ (2)

グラスゴー〜マレーグ 目次

| 目次 | (1) | グラスゴー Glasgow |

| ウェスト・ハイランド線 West Highland Lines | ||

| グラスゴー〜クリアンラリック Glasgow - Crianlarich | ||

| (2) | クリアンラリック〜フォート・ウィリアム Crianlarich - Fort William | |

| フォート・ウィリアム〜マレーグ Fort William - Mallaig | ||

| マレーグ Mallaig |

クリアンラリック〜フォート・ウィリアム

Crianlarich - Fort William

クリアンラリックを出ると、オーバンへの路線とあっさり分かれる。分かれてすぐ、国道をオーバークロスする。その国道沿いも寂しい村の風情だが、そのあたりに多少の人家などがあり、ホテルもあった。駅のホームからの風景に比べれば、道路沿いは開けている。

クリアンラリックを出ると、オーバンへの路線とあっさり分かれる。分かれてすぐ、国道をオーバークロスする。その国道沿いも寂しい村の風情だが、そのあたりに多少の人家などがあり、ホテルもあった。駅のホームからの風景に比べれば、道路沿いは開けている。

オーバンへの路線とは、クリアンラリックでは直角に分かれたのだが、その後しばらくは、未練がましく近い所を走っている。それは次のアッパー・タインドラム(Upper Tyndrum)まで続く。こちらの駅、アッパー・タインドラムに対して、オーバンへの路線には、タインドラム・ローワー(Tyndrum Lower)という駅があり、両駅間は直線距離では600メートル程度しか離れていない。タインドラムの村はその間にある。タインドラムの人は、二つの駅が使えて便利そうに見えるが、クリアンラリックで分割併合するか接続するダイヤのため、どちらの線の列車も大体同じ時刻に来る。そうでなくても小さい村の駅なので、この両駅の乗降客数はウェスト・ハイランド線でも最下位クラスだという。

そのアッパー・タインドラムは、やはり広い島式ホームの交換駅であった。駅から見る限り、寂しい所で、乗降客もいなかったように思う。

ここは開設時の駅名は単なるタインドラムであった。その後、オーバンへの路線が開通してタインドラム・ローワーができる時に、こちらがタインドラム・アッパーに改称された。しかしどちらもタインドラムで始まるため、1988年に閉塞方式を遠隔通話式に変えたときに、信号係が両駅を間違えないようにという理由で、こちらだけ、タインドラムとアッパーを入れ替えたという経緯を持つ。

|

|

|

| アッパー・タインドラム駅 | ブリッジ・オヴ・オーチーのあたりの車窓 |

アッパー・タインドラムのあたりは森林に囲まれていたが、発車してしばらくすると、木も生えない不毛の荒野という感じになった。多分、もともとがこういう植生で、さきほどの森林は植林であろう。防風林かもしれない。そんなところを線路に沿って細い道があり、時折ハイキング姿の人が通る。このあたりでもウォーキングが盛んらしい。若い人もいるが、中高年の方が多い。この現象は日本でも同じかもしれない。

ブリッジ・オヴ・オーチー(Bridge of Orchy)に停まる。単線の片面ホームの駅であったが、かつての貨物用なのか非常用なのか、引き込み線はある。駅舎も立派なものがあったが、駅員がいるかどうかはわからない。駅周辺に人家は見当たらないが、ウォーキングの人が駅前にいた。

難しい顔をしてパソコンを睨んでいた向かいの席の建築家が、突然顔を上げて、私に、次のラノック(Rannoch)駅がすごいよ、と教えてくれる。コピーして持ってきた、英語の鉄道旅行ガイド本にもそう書いてあるので、私も予備知識はあったが、彼がわざわざ教えてくれたぐらいだから、やっぱりすごいのだろう。どうすごいかというと、人家も何もない荒涼とした原野の中にぽつんとある駅だそうだ。クリアンラリックを出てからは、駅の周囲に多少の人家を見る程度で、ずっとすごいのだが、ラノックは恐らく、究極のすごさなのだろう。駅間距離が長いので、信号場の役割を兼ねた駅なのではないだろうか。

|

|

|

| ラノック駅の駅名標 | 本物の秘境にあるラノック駅 |

荒涼という言葉でしか表現しようのない所を20分も走ると、ラノックである。なるほど何もない所にある駅だ。それでも人家のようなものが1軒見える。そして、山歩きの人なのか、数組の下車客があった。

|

|

|

| ラノックは島式ホームの交換駅(後刻撮影) | 利用者が意外に多いラノック駅(後刻撮影) |

ラノックを出ても景色はずっと荒涼とした原野で、人家は全く見られない。そんな所をさらに10分あまり走ると、コルール(Corrour)に停まる。ラノックと横綱の地位を争いそうな秘境にある駅だ。ここコルールは駅に公道が通じておらず、最寄の公道まで16キロも離れているという。しかし駅前に車は停まっているので、私道か山道を走ってきたのだろうか。コルールはまた、英国の現役鉄道路線で一番高い所にあるそうだ。といっても高い山がない国なので標高408メートルに過ぎない。

ここも幅が広い島式ホームがある。しかし長さは短く、4輌編成の当列車の半分はホームからはみだしている。そんな駅だが、立派な山小屋風の駅舎はある。そしてハイキング姿の人が何人も下車した。今にも降り出しそうなどんよりした天候だが、このあたりでそれは一年中のことで、この程度の天候でハイキングを中止するようでは、スコットランドでハイキングなどできないであろう。

|

|

|

| コルールはウォーキング客の下車が多い | 駅前からハイキングコースのコルール駅 |

コルールを出ると、列車は徐々に下っていく。しばらく行くと左手にロック・トレイグ(Loch Treig)という9キロほどの長さを持つ細長い湖が見えてくる。湖畔に人家も建物も全くなく、道路すらない神秘的な湖だ。車で湖畔に到達できる場所もごく一部のみなので、鉄道で旅する人だけが全貌を堪能できるというのが、汽車旅派には嬉しい。進行方向が下流のはずだが、夏の渇水期なのか、最後の方は湖底が露出した風景になり、湖が終わる。

|

|

|

| 神秘的なロック・トレイグに沿って走る | ロック・トレイグの最後は湖底が露出していた |

ロック・トレイグから流れ出た細いトレイグ川に沿って少し進むと、次がタロック(Tulloch)である。やはり人家も僅かの秘境感溢れる駅だが、ラノックやコルールのような凄い所から下りてきただけあって、インパクトがやや弱い。どちらにしても、このあたりの駅は地元の日常利用者はほとんどいないので、ハイカーの利用が多いラノックやコルールの方が、むしろ乗降客数が多いそうだ。ここで本日二度目の反対列車との行き違いがある。何故か右側通行での列車交換である。

|

|

|

| タロックで二度目の列車交換 | 相対ホームの交換駅タロック |

タロックで進路を北から西へと変え、川に沿ってフォート・ウィリアムへと下ってゆく。途中には、ロイ・ブリッジ(Roy Bridge)とスピーン・ブリッジ(Spean Bridge)という、橋の名前がつく2つの駅がある。ロイ・ブリッジはかつて相対ホームの交換駅だった名残があるが、今は単線で、駅舎もない。対するスピーン・ブリッジは交換駅で、立派な駅舎がある。どちらもタロックまでの駅に比べれば、駅周辺にわずかながら人家があり、地元の利用者も多少ありそうな所である。とはいえ閑散とした駅には違いないし、駅間は荒涼とした原野や森林が続くのだが、ラノックやコルールのような高地でもなく、湖も見られなくなったので、カメラを手に立ち上がる乗客もほとんどいなくなり、居眠りしている人もいて、長旅の倦怠感が漂いつつあった。既にグラスゴーを出て3時間余りになる。

|

|

|

| 綺麗に手入れされたスピーン・ブリッジの駅舎 | スピーン・ブリッジは多少人里に下りてきた感じ |

そんな寂しい風景は、フォート・ウィリアムの直前まで続く。この先に町なんかあるんだろうか、というような所を長々と走ってきたが、やっとポチポチと人家や倉庫などが見えてきたかと思うと、右手にこれから行く線路が近づいてきて合流し、アナウンスも入って車内がざわざわする。そしてフォート・ウィリアムのホームへと列車は滑り込んだ。

フォート・ウィリアム〜マレーグ Fort William - Mallaig

フォート・ウィリアムは、細長いフィヨルドであるリニ湾(Loch Linnhe)の奥に位置する町である。人口1万弱の、英国の一般水準ではごく小さな町だが、それでも広大なハイランドではインヴァネスに次ぐ第二の町なのである。ブリテンにおける「アウトドア・キャピタル」なのだそうで、そういった人向けのホテルやゲストハウス、レストラン、パブ、土産物屋などが集まった町でもある。

|

|

|

| この沿線では最大の町フォート・ウィリアム | 現実に引き戻されそうな駅からの風景 |

そのような自然派、アウトドア派の基地となるような町は他にも色々あるだろうが、ここがその代表である理由は、周囲にほとんど町のない広大なハイランドに位置することと、もう一つは英国一高い山、ベン・ネヴィス(Ben Nevis)が控えていることによるのだろう。 ベン・ネヴィスは標高1344メートルで、富士山の3分の1ちょっとでしかない。山の価値が標高だけで決まるわけではないが、日本人からすると、イギリスでは山にはあまり注目する気がしないかもしれない。それでもイギリスでこの山の人気は高いらしく、ここフォート・ウィリアムを基地にして山頂を目指す人が多いという。今日、この列車でここで降りた人の中にも、登る人がいるに違いない。

|

| フォート・ウィリアム駅 |

もう一つ興味深いのは、断層だ。リニ湾の湾口から、ここフォート・ウィリアムを結ぶ線は、そのまま有名なネス湖を経てインヴァネスまで、ほぼ一直線の、グレート・グレン断層を形成している。地図を見ると、まるで湖が紙の破れかけた所みたいで、もう少しで全部がちぎれそうに見える。そのリニ湾がここで左へと曲がってさらに奥まで入江が続く。この列車もこれからその入江に沿って西へ進む。フォート・ウィリアムのあたりでリニ湾の幅は狭い所では400メートルぐらいしかないが、対岸の人口が希薄なため、この湾にかかる橋は一切ない。

これだけ長距離・長時間を走る列車であり、その途中の主要駅で、しかもスイッチバックなのに、フォート・ウィリアムでの停車時間は4分しかない。そして列車は向きを変えて発車した。フォート・ウィリアムでだいぶ降りたが、新たに乗ってきた人もいて、それほど空かない。

フォート・ウィリアムの到着前は、ギリギリまで町らしい景色にならなかったが、フォート・ウィリアムを出てしばらくは町中を走る。これまで走ってきた地の果てのような風景からすると、何だか普通の町に戻ってきてしまったようで、フォート・ウィリアムの町自体には、最果ての町というほどのイメージは感じない。ドイツ系のディスカウント・スーパーであるリドルもある。これを見て現実に引き戻される人も少なくないだろう。

駅間距離も短くなる。フォート・ウィリアムの次のバナヴィー(Banavie)は、駅前が閑静な住宅地で、ロンドンでも列車で1時間ほど郊外に行けば、こんなような駅があったかもしれない、といった感じである。その次のコーパック(Corpach)も、そういう住宅地にある郊外型の駅であった。但しロンドン郊外と違って、列車は一日3往復しかない。いくら駅前に住んでいても、普段の生活の足は断然、自動車であろう。

|

|

|

| バナヴィー駅 | ロック・エイル・アウトウォード・バウンド付近 |

コーパックを出ると、左手に入江の寂しい景色が広がってきた。これがリニ湾のさらに奥の入江である、エイル湾(Loch Eil)である。そのあたりで町も果てて、寂しい湾にそって列車はしばし快走する。その湾に沿った景色の良い所に、ロック・エイル・アウトウォード・バウンド(Loch Eil Outward Bound)という長い名前の駅がある。続いてやはり湖畔のロックエイルサイド(Locheilside)という駅もあるのだが、リクエスト・ストップらしく、この列車は通過した。前者はロックとエイルが2語に分かれているのに、後者は全部が一語で、単語と単語の間にスペースがない。駅の開業した時代が違うせいであろうか。

ロックエイルサイドを過ぎると間もなくロック・エイルが終わり、列車は内陸へと進む。これまでのような険しさはないが、それでもまた勾配を登って山へ分け入っていく気配になる。そんな所を数分走ると、この路線最大の見どころでもある、グレンフィナン(Glenfinnan)橋梁へと差し掛かる。ここでまた乗客がほぼ総立ちになり、皆がカメラを構える。

|

|

|

| グレンフィナンの橋梁に差し掛かる | 百年以上を経ているとは思えない美しさ |

グレンフィナンのこの石橋は、19世紀の末に、フォート・ウィリアムとマレーグの間の鉄道路線建設にあたり、当時の建築技術の粋を集めて作られた、単線の鉄道橋である。21のアーチは、それぞれが15メートルの幅を持ち、橋の中央の最高部は30メートルの高さがある。そして見事なカーヴを描いている。とにかく文句なしに美しく、絵になる橋なので、テレビなどにもたびたび登場するようで、近年はハリー・ポッターの映画で使われて世界に広く知られたそうだ。

|

|

|

| グレンフィナン橋梁から山側を見る(後刻撮影) | グレンフィナン駅 |

グレンフィナンの橋を過ぎてほどなく、グレンフィナン駅に着く。グレンフィナンは細長いシール湖(Loch Shiel)の北岸にある小さな村で、さきほどの橋梁は、このシール湖に流れ落ちるフィナン川の谷を越えるための橋であった。 駅舎が小さな博物館になっており、駅前にある1950年代の古い保存客車は食堂車と寝台車を模した、実際のレストランと宿泊施設になっているという、ちょっとした観光地でもあり、橋梁見学を兼ねた鉄道好きの旅行者も訪れそうな所である。 ちなみにシール湖は、ロック・エイルから6キロしか離れていないが、淡水湖であり、南西端から身近な川となって北西へ向かって海へと流れ出ている。とにかく地図を見てもらうしかない、説明しづらい複雑な地形だ。

そのあたりから、残念ながら雨が降り出した。しかしこのあたりの荒涼とした風景には、雨が似合うような気もする。今度は右手に湖が現れる。松島を思わせるような小さい島がいくつかある。

|

|

|

| 雨が降り出した | ビーズデール付近の車窓 |

次はロックアイルオート(Lochailort)という駅だが、山の中の何もない所にある単線の駅で、ここもリクエスト・ストップで通過する。駅を過ぎたところで1軒だけ人家が見えた。ロック・アイルオート(Loch Ailort)とは、さっきのロック・エイルと似ていて紛らわしいが、この先、左手にある湾の名前である。集落の名前が湾の名前を取った一語となり、それが駅名にもなっている。

|

| ブリテン最西端のアリスエーグ駅 |

駅は山の中のようだったが、ほどなく左手下方に湾が見えてくる。しかしなおも人家もない寂しい所を走り、次のビーズデール(Beasdale)も、やはりリクエスト・ストップで通過する。ここも単線のホームだけの駅であった。寂しい眺めが続くが、ラノックやコルールあたりと違うのは、線路と国道がほぼ並行していることである。その国道も交通量は少なく、車はたまにしか通らない。きっと快適なドライヴができるであろう。それでも時々観光バスが行き交う。寂しい所のようでも、団体旅行者もちゃんと来ているようだ。

アリスエーグ(Arisaig)は、海を見下ろす高台にある、相対ホームの交換駅である。この駅はグレート・ブリテン島最西端の駅として知られる。途中駅だが、これまで西へ向けて走ってきた線路は、この駅の辺から海に沿ってカーヴを描いて北へと向かい、この先はほんの少しながら、北北東に針路を取るので、ここが最西端になるのである。日本でも最東端の東根室や本土最南端の西大山はこういった途中駅だ。ちなみに英国全体では、北アイルランドの ロンドンデリー が最西の駅である。

|

|

|

| アリスエーグ付近の牧草地 | 最後の停車駅モラー駅 |

終着が近づくと海辺の穏やかな風景になり、最後の停車駅、モラー(Morar)に停まる。車窓からは見えないが、線路の東側にモラー湖(Loch Morar)という淡水湖があり、そこから流れ出るモラー川というごく短い川が、線路の西で海に注いでいる。そこには綺麗なビーチがあるらしく、駅前にはホテルとB&B(ベッド・アンド・ブレックファースト)が見える。夏でも海水浴には寒すぎるだろうが、きっと天気の良い夏の休日は日光浴の人で賑わうのだろう。なお、モラー湖はブリテン島で最も深い湖だそうだ。ここに来るまでに、ブリテン島で最大の湖、最高所の駅、最西の駅など、色々なナンバーワンを経てきたし、最高峰のそばも通った。そんなナンバーワンが色々詰まった沿線でもある。

マレーグ Mallaig

5時間余りの旅の終着駅マレーグもまた、広いホームを持つ駅であった。到着ホームの反対側には、観光SL列車が停まっている。

このSL列車は、この列車の到着を待ってここから発車し、フォート・ウィリアムまで行く。レトロな客車を長々とつなぎ、ほぼ満員と思われる乗客を乗せていた。夏休みももう終わりだが、なかなか盛況である。長すぎて先頭の蒸気機関車と客車3輌ぐらいがホームからはずれている。内側へカーヴをしているため、残念ながらホームから蒸気機関車は見えない。今の列車から降りた客も、何人もがカメラに収めようと苦労している。

|

|

|

| 観光用の蒸気機関車牽引列車 | 蒸機列車が煙を吐きながら発車していく |

結局、行き止まりの駅の先にある駅舎のあたりから、望遠レンズでかろうじて発車の様子を収めることができた。機関車は逆付けであった。マレーグには転車台がないのであろう。

|

|

|

| 石造りのマレーグ駅舎 | マレーグ駅前は小さな港 |

観光SL列車の発車とグラスゴーからの列車の到着が重なったためか、駅周辺には結構人が多かった。だからどんよりした天気でも、寂しい感じはしない。けれどもやはりここは町というより、小さな漁村である。オフシーズンに来ればひっそりしていて寂しいに違いない。そんな時に来たかった気もする。

もちろん、途中にはもっと何もない所にある駅がいくつもあったが、しかしそれは途中だからであって、マレーグの村の規模だけでは、鉄道を通すほどではなかろう。それでもここまで線路がつながっているには、それなりの理由がある。それは、マレーグが、スカイ島などの離島航路の発着地なのである。5時間余りも列車に揺られた後、また船に乗り継いで離島に行く乗客もいるのだろうか。だとすれば本当にご苦労な旅である。

|

|

|

| 素朴な漁港の風景 | マレーグ駅付近のストリート |

マレーグに2時間弱滞在し、16時05分発の列車でグラスゴーへ戻ってきた。片道5時間はともかく、一日で往復はさすがに長いが、退屈はしなかった。所要時間では、のぞみの東京〜博多とあまり変わらない。だが博多へ新幹線で行くなんて長すぎてうんざりだからと飛行機で行く人でも、こちらの5時間なら、ずっと時間が短く感じられるに違いない。少なくとも初めてで片道ならば、きっと退屈しないと思う。率直に、イギリスまで来たらロンドンなどそこそこに切り上げて、是非一度足を延ばしてみていただきたいと、鉄道マニアでない普通の旅好きの皆さんにお勧めしたい路線である。せっかく乗るなら、日ごろの慌しさから開放されて、時間を忘れてボーっとのんびり車窓を楽しむのも良いだろう。しかし、もしこの記事を読んでこの沿線の複雑な地形に興味を持ったならば、少し詳しい地図を持って車窓を眺めることをお勧めする。興味が倍増するに違いない。私自身もまた数年後にでも再訪してみたいが、次に乗るなら冬に来てみたい。

欧州ローカル列車の旅:グラスゴー〜マレーグ *完* 訪問日:2013年8月29日(木)